3 遺言

- 遺言

遺言とは、私有財産制の下、所有財産の処分の自由(人生最後の意思)を遺言者の死後にまで認める制度であり、円満な争いのない 相続を実現するために、財産を整理し、そのわけ方を決めて、その意思表示をし、承継者を決めておく行為である。〔満15歳に達したものは誰でも遺言できる (民961)。〕

2) 遺言とは何か

遺言はなぜ必要か・・・・

A) どんなときに特に遺言が必要になるか

a 子供がいないとき

b 先妻の子と後妻

c 内縁の妻がいる場合

d 相続人がたくさんいる場合

e 寄付する場合

f 事業の継続

g 障害者の子と介護の問題

B) 遺言に基づくトラブルの防止

a 遺留分

b 付言事項

(希望事項を記載することがよく行われているが、法的拘束力はない。しかし、相続人や利害関係人に対して、それなりの道義的意味を持つことが期待される)

c 条件付き遺言、負担付き贈与

d 夫婦相互遺言(遺言書は別々にする)

e 遺言はいつでも取り消しまたは変更できる。

f 日付の異なる複数の遺言書が存在し、前の遺言内容が後の内容と抵触する場合は遺言で前の遺言を撤回したことになる(民1023)。

3) 遺言の方式

遺言の方式は次のようなものがある。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、その他・・・緊急の時に作る特別方式(危急時の遺言と隔絶地の遺言)

A) 自筆証書遺言の作成方法及び注意事項

a あらかじめ財産目録を作る。

b 財産を贈りたい人を列挙する。

c どの財産を誰に残すか、その分け方を決める。その際事業や財産運用の長期的展望を配慮する。

d 遺言書の訂正の手順

間違えた部分を二重線で消し、その脇に正しい文字を書く。

訂正した箇所に署名の下に押したのと同じ印鑑で押印する。

遺言書の余白に、どの部分をどのように訂正、変更したかを付記し、その部分に署名する。

e 出来れば遺言執行者を指定すれば登記などが容易になる。>>遺言執行者

B) 定められた方式上の要件の満足

a 遺言書の内容を全部自分で書くこと

b 遺言書の作成の日付を必ず書くこと

c 氏名自署、押印 遺言の内容が法律解釈上誤解を招くおそれのない記載

d 遺言の具体的作成要領

自筆証書

a ワープロ、パソコンはだめ(カーボン紙利用はよい)

b 用語、用字の制限なし。意味内容が正確に理解できること。

c 用紙、筆記用具の制限はなし。但し鉛筆は使用不可。様式制限なし。表題と前文はあってもよいが、必ずしも必要ない。

d 人の特定は、法定相続人は「妻 何 某」「長男 何 某」それ以外は特定に留意し、氏名のほか住所、年齢併記

e 相続財産の特定と範囲(不動産、動産など)

f 相続財産の処分の表現に注意(特定の人に「相続させる」「遺贈する」)

g 遺言書を入れる封筒

4) 遺言書の開封及び検認手続き

遺言書の有無の確認をご覧ください>>

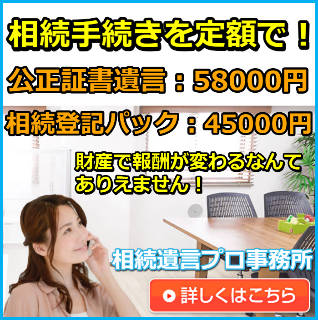

5) 公正証書の作成手続

a 本人及び証人2人が公証人役場へ赴き、公正証書を作成する。

b 証人2人いない場合(要証人費用5,000~10,000円)

c 費用(最寄りの公証役場で見積もってもらいましょう))

d 持参する書類(遺言者の実印、印鑑証明書及び全部事項証明、不動産の全部事項証明書等)

なお、公証人の出張(病院・養護施設なども可)及び、何らかの理由で口がきけない人(筆談)での公正証書遺言作成もできます。※なお出張の場合、公正証書遺言作成費用が割高となります。

6) 遺言執行者・遺言執行

遺言執行者は相続財産を管理し、財産目録を作成し、その他遺言の実現のために必要な一切の行為をする権利義務を有する(民1012)。 相続人もその執行を妨げることができないことから、遺言者そのものの代理人と言える。

遺言執行

遺言の執行は遺言内容を実現すること。被相続人の死亡後、遺言執行者は財産目録を調整する(民1011)。遺言執行者がいないとき、又はいなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によってこれを選任することができる(民1010)。

○ 選任後の主な任務

1 不動産の遺贈の登記

2 預貯金の払戻手続き

3 遺言による認知(その就職の日から10日以内にその手続きをすることを要す。)

4 推定相続人の廃除又はその取り消しなど

7) 遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定割合をいう。

被相続人は自己の財産を遺言によって自由に処分できるのが原則。しかし一方において、被相続人の近親者の相続に対する期待を保 護し、生活を保証する必要がある。例えば、愛人に全財産を残すという遺言を残した場合における妻子の保護などである。民法は、相続財産の一定の部分を一定 範囲の遺族のために留保した。これが遺留分の制度である(民1028~1031)。

兄弟姉妹以外の相続人は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合には2分の1を遺留分として主張できる(民1028)。

遺留分減殺請求権の消滅時効は自己の相続が開始したことを知ったときから1年であり、相続の開始を知らなくても、相続が開始したときから10年が経過するとその請求権は時効により消滅する(民1042)。

但し、この請求権を行使するか否かは相続人の自由に委ねられている。

生前贈与の「持戻(相続財産に算入される生前贈与)」は死亡前1年内のものに限られ、減殺請求はまず遺贈についてこれをなしてからでないと生前贈与についてなす事ができない(民1030,1033)。

関連するページ