遺言書の解説と書き方

遺言書の種類、メリットやディメリットなど。八王子の遺言書の書き方はお任せください。

1 公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットとディメリット

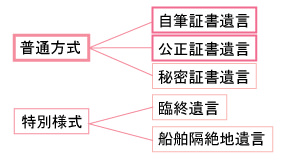

※特別様式とはまさに、特別な場合です。臨終遺言、船舶隔絶地遺言といった本当に特別の場合です。正直申しまして、八王子では経験がまだありません。

普通方式は、遺言をするにあたっての時間が十分にある場合に残すもので、これは3つに分けられます。

自筆証書遺言、公正証書遺言そして秘密証書遺言ですが、実際には自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんどですので、この三つの特徴については下記の比較表を参照していただき、ここでは特に自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

遺言書の比較

| 証人・立会人の有無 | 遺言を実際に書く人 | 署名・押印 | 家庭裁判所の検認の有無 | |

|---|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 不用 | 本人 | 本人 | 必要(保管制度あり) |

| 公正証書遺言 | 必要 証人2人 |

公証人 | 本人・証人・公証人 | 不用 |

| 秘密証書遺言 | 公証人1人 証人2人に遺言を提出 |

本人(代筆も可能 | 本人・証人・公証人 | 必要 |

よく「遺言書の書き方」として書店にも関連の書籍が並んでいます。

多くの方が遺言といえばこの自筆証書遺言の事を思い浮かべるのではないでしょうか。

ところが、この自筆証書遺言は、「書き方」にルールがあります。

ただし、誰にも知られずに、費用も一切かけずに作ることができる大きな良い点(メリット)があります。

遺言の種類によって法律で「書き方」が定めらています。

このメリットが、デメリットとなる場合がたびたび起こります。

例えば、法律の要件に欠けて無効となる場合、内容が不明瞭なのでトラブルが生じる場合もあります。

本を読んでも、間違った書き方か、どうか確認するのは、ご自身では難しいと思います。

また、せっかく、遺言者が書いたにもかかわらず、真偽を正すために筆跡鑑定を行う場合も少なくありません。さらには遺言書が隠蔽・破損・内容の書き換えなどをされる可能性もあります。

その上、検認の際には相続人全員が家庭裁判所へ行く事になります(必ず行く必要はありません)。 なお、検認は自筆遺言保管制度 を利用する事で省略する事ができますが、遺言書の「中身」については一切、関知されません。

関連するページ

2)公正証書遺言 ※私たちが勧めたいのがこちらです

一番のメリットは内容が法律的に確実で、保管も万全である事です。

二番目のメリットは遺言公正証書の原本は公証役場で保管されますので安心です。最近はコンピューターで管理されており、相続人である事が証明できれば全国どこの公証役場でも有無を検索してもらえ、原本の内容を教えてもらう事もできます。その上、家庭裁判所での検認の手続きも不要です。

さらに不動産などの登記も公正証書遺言書があればすぐにできます。兄弟で遺産を分ける場合も判子も必要ありません。 とはいえ、ディメリットもあります。証人が二人、必要な点と費用です。

事務所が八王子にある関係で、徒歩1分にある八王子公証役場へ最終作成はお願いしておりますが、特に地域が限られる事はありません。

相模原、町田、立川を始め、都内、神奈川、山梨県の公証役場で作成する事もあります。

3)録画や録音による遺言(ご参考)

ビデオテープやカセットテープに残す方がいるようですが、残念ながらこういった遺言は法律的には全く効果がありません。

必ず、自筆証書遺言、あるいは公正証書遺言の形で残しておかなければ、意味をなしません。 もっとも、法律的には意味はなくとも相続人に対しては意味を持つ場合があります。自分の思いを自分の言葉として或いは映像として伝える事ができるわけですから、便利には違いないのです。

したがって、既に自筆証書遺言や公正証書遺言を作った後に、その補足説明として残されるのは価値があると思いますが、遺言の内容と全く同じ内容で残さなければかえってトラブルの元ですし、つい余計な事を言ってしまいがちです。

私はどうしてもビデオなどを残す場合は多くを話すのではなく、遺言に関しては、「遺言書にしたがって仲よく分けてください」の一言程度にとどめるようお願いしております。

遺言書に関するQ&Aは遺言書Q&Aをご覧ください。

2 公正証書遺言の作り方「事務所は八王子駅そばです」

1) 「公正証書遺言のしおり(日本公証人連合会)」からの抜粋。

(1) 実印と印鑑証明書

(これがない場合は自分の写真がある運転免許書等)を用意

土地や建物がある場合は登記簿謄本・固定資産税評価証明を持参する。また預貯金等あれば、それが分かる書類一式を用意する。

2) 証人を2人決める

3) 公証役場へ出向き証人立ち会いの上で遺言の内容を公証人に話す

4) 公証人は話した内容に対し、法律的なアドバイスを与えながら公正証書へ記載

5) 記載内容を公証人が遺言者と証人に読み聞かせる

6) 遺言者と証人が内容に間違いない事を確認して署名押印する

7) 公正証書遺言書が完成。原本は公証役場に保管され、正本と謄本が交付される

(2) 公正証書遺言の注意点

1) 秘密が漏れないか?

公正証書にこれまで説明したような効果は遺言者以外の公証人や証人の存在があるからです。 公証人は守秘義務があり安心ですが、証人はどうでしょうか?

公正証書遺言の作成に当たっては二名の証人が必ず必要です。

証人には遺言者の相続人、遺産をもらう人、さらにはこれらの配偶者や直系血族はなれません。そのため、通常は友人や相続人以外の親戚がなる事になりますが、何かのきっかけで話す場合も決してないとは言えないでしょう。

信頼の置ける友人に頼むのが一番ですが、やはり、証人を誰にするかという問題は大きいでしょう。知り合いに行政書士などがいれば、そういった方も守秘義務がありますので秘密は守られます(法律で守秘義務が定められているのです)が、そういった知り合いもいなければどうするか?

証人だけを行政書士などへ依頼するのも一つの方法ですが公証人に相談する事もできます。どこの公証役場でも依頼に応じて信頼の出来る人を証人として紹介してくれます。謝礼金はまちまちのようですが1万円程度を見込んでいればいいのではないでしょうか。

(2) 相続人に見られたら

公正証書遺言を作成すると原本は公証役場に保管されますが、正本は自身で保管します。

ところが、これが見つかると、しかも、特に見てほしくない相続人に見られると、その時点から大きな問題となるケースがあります。

原本は公証役場にあるのですから、正本を誰かに破られても、または紛失しても問題はないのですが、やはり見つかるとそれ以降、なんとなく気まずくなってしまいがちです。

まずは信頼の置ける人に証人になってもらい、絶対に見つからない場所に隠す事が大切です。

ところで、遺言書の存在そのものは誰かに伝えておく必要があります。その場合は中身ではなく、「公正証書遺言をつくっているから、万が一の時はどこの公証役場でもいいからそこへ問い合わせてね」と伝えておけばいいのです。それだけで実は十分なのです。

どこの公証役場で作った事がわからなくても、公正証書遺言であれば遺言検索システムで全国、どこの公証役場で作成し保管されているかすぐに判明するからです。

つまり、八王子の公証役場で作成しても、北海道にある公証役場で、その存在の有無が確認できるものです。

これは意外と知られていないサービスですが、とても便利なものですから活用してほしいと思います。

3 自筆証書遺言の作り方

基本的には公正証書遺言と同じです。

ただし、ご自身で全て記載する必要があります。つまり、全てを自分自身で作成する遺言書である事です。さらに全て自筆で作成しなければなりません。

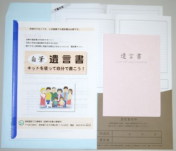

細かな点が多く、事務所では自筆証書遺言作成マニュアルを無料相談においでいただいた方でご希望の方へお配りしております。

公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットデメリットにありますように、「検認」という作業があります。

事務所オリジナル遺言書作成マニュアル

マニュアルは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類あります。

1) 遺言書作成マニュアル(自筆証書遺言・公正証書遺言)

2) 自筆証書遺言作成キット

- 自筆証書作成マニュアル

- 遺言書下書き用紙

- 清書用紙

- 遺言書台紙

- 封筒

マニュアル共通 全18頁・・・目次

- 遺言書が必要な理由

- 遺言書ある有る場合と無い場合の違いについて

- 遺言書の種類とその特徴

- 遺言書の書き方と注意点

- 作成にあたっての大切なポイント

- 遺言書作成例

- 遺言書文案 (お墓、ペットなどの記載例)

- 任意後見について

- 押さえておきたい用語集

遺言書作成マニュアルを使うと、安心して遺言書が作成出来ます 事務所では、無料相談を行った方へ遺言書作成マニュアル・遺言作成キットをプレゼントしております。

八王子で遺言書作成をお考えの方はご連絡ください。

なお、

4 自筆証書遺言と公正証書遺言の作成費用について

1) 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の作成は紙と筆記具があれば出来ますが、実際は書き方の本を購入する必要があります。

したがって、予算2000円もあればとりあえず完成と言えるでしょう。

ところが完成した後の費用が必要です。

保管はどこがいいでしょうか?

2020年から保管制度が始まりましたが、誰かに書いた事を伝える必要はあります。

遺言書の発見から検認までの流れをみてみましょう。

- 相続が開始(被相続人が死亡)後、遺言書を発見したら、相続人が直ちに相続開始地の家庭裁判所に提出して検認の申し立てをします。

- 家庭裁判所で検認申立ての手続き(必要書類)。

- 検認申立書

- 遺言書

- 被相続人の戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 家庭裁判所より相続人全員と利害関係人へ検認期日の通知書が送付。

- 家庭裁判所による検認調書の作成。

- 検認後遺言書は、検認済証明書を付して申立人へ返還。

これだけの手続きが必要です。

普段、お仕事をされているような相続人の方にとって相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を集めるのはそれだけで大変ではないでしょうか?

相続人全員が家庭裁判所へ集まる場合、遠方の方が参加する場合には交通費だけでも結構な金額となってしまいます。

被相続人の立場での節約が実は相続人にとっては大きな出費となってしまう現実があります。

相続人への負担を少しでも軽くしてあげるのも被相続人の務めではないでしょうか。

2) 公正証書遺言の場合

ところが公正証書遺言の場合は、こういった手続きを一切必要とせずにすぐに遺産分割が可能なのです。

つまり自筆証書遺言のように相続人の方での発生する費用を抑える事ができます。

では費用をみてみます。

たとえば2,000万円の財産の場合。

1人に単独相続(配偶者に全額相続する場合など)

手数料:23,000円+加算金:11,000円=合計34,000円

2人に相続 (配偶者とお子様1人に均等に相続する場合)

手数料:17,000円×2人=34,000円+加算金:11,000円=合計45,000円

※ 公証役場の費用明細は公証役場のサイト(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html)をご覧ください。

相続人が複数、たとえば2人いる場合、遺言書は1通であっても2つの法律行為があったと見ます。そのため上記の場合、2,000万円を2人で均等に分けた1人分、1,000万円の相続が2つ生じたとして計算を行います。

なお、加算金は遺言書1通についての考え方なので11,000円は変わりません。

また、遺言書の正本、謄本を取るため、その費用が平均で3,000円程度かかります。

(費用については事案によって変わってきますので事前に公証役場で確認してください。)

この費用を自筆証書遺言の場合とで比較すると相続人に迷惑をかけない上に結果的には費用が少なくて済むと思います。

ご参考:弁護士へ依頼した場合の費用

手数料は 基本 300万円以下の部分 20万円

300万円をこえ3,000万円以下の部分 1%

3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%

3億を超える部分 0.1%

複雑又は特殊な事情がある場合は別途、協議により定める額を加算します。

(弁護士法及び日本弁護士連合会の報酬等基準規定 会規第20号に基づくものです)

たとえば相続財産が2,000万円の場合、

弁護士へ依頼すると300万円までの20万円と300万円から2,000万円までの1,700万円について1%である17万円を加え、合計37万円となります。

この費用の上に、さらに公証役場でかかる費用が必要となってきます。

つまり、配偶者一人の2,000万円の相続を行う遺言書を作成した場合、弁護士を介した場合では弁護士の手数料プラス公証役場の費用とで、少なくとも40万円以上の費用が必要となってきます。

ところがご自分で行えば3万5千円程度ですみます。

十分の1の費用という事になります。 ただし同じ作業であっても弁護士へ依頼する場合と行政書士へ依頼する場合とでは費用に大きな差があります。

相続が複雑で訴訟にも発展しそうであれば、弁護士へ依頼するのも一つの方法です。しかし、そうでなければ、経験者や知り合いの行政書士などを利用したほうが確実に費用は安く済みます。

これまで専門家への遺言書作成を躊躇された理由は実はこの手数料の金額だったのではないでしょうか。

ご自身で作成する場合、他の専門家の力も必要となる場合は公証人からアドバイスがあると思いますので、その場合は公証人の指示に従えばいいと思います。

当然、その分の費用は必要となりますが、たとえば、未登記の土地等があれば、弁護士ではなく、土地家屋調査士へ相談される等、誰に何を依頼すれば よいかわからない場合等は安心だと思います。

ちなみに、そういった事を怠って相続が開始すると、費用や手続きの面でも一番困るのは相続人です。事前に行っておく事が必要です。

八王子での遺言書作成はお任せください。